Timballo

Su Zibaldoni e altre meraviglie vai

Anche in volume: Il fior fiore di Zibaldoni e altre meraviglie, Edit Santoro, Galatina 2004

- Antico strumento a percussione costituito da un emisfero di metallo su cui è tesa una membrana; lett., sin. di timpano o tamburo.

- Stampo di forma cilindrica per dolci e sformati. Pietanza costituita da un involucro di pasta sfoglia riempito di cibi già cotti (maccheroni, rigaglie, funghi, ecc.) cotta nel forno in apposito stampo.

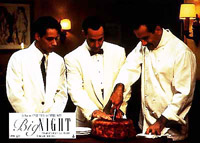

Il timballo è un piatto che mi piace molto: è un piatto povero, popolare, adatto a raccogliere gli avanzi. Ma può essere un'opera d'arte, vedi Big Night dei fratelli Tucci. Insomma, lo sento più vicino di "zibaldone".

C'è una famosa vignetta di Altan sul non condividere le proprie idee. Io non condivido più alcuni degli appunti che seguono, forse perché sono vecchi. Eppure mi sembra che abbiano interesse. Altri continuo a condividerli. Gli interrogativi sono rimasti tali. C'è anche qualcosa di compiuto, pezzi nati per essere letti da altri che non hanno trovato posto in quotidiani o riviste. Quasi un blog, insomma. Un blog lento.

Razzismi

Certe considerazioni tra il razzista e l'antropologico si citano di solito in maniera divertita, con mondana disinvoltura: innocue chicche, luoghi comuni che, in nome dell'arretratezza dell'epoca, si perdonano anche ai geni. Ad esempio questa frase di Montesquieu riportata di recente su un quotidiane tra le spigolature: "Chi abita nei paesi freddi tende per natura a una certa laboriosità, al senso dell'ordine, al controllo dei sensi, alla riflessione, mentre chi vive nei climi caldi è, per propensione altrettanto naturale, pigro, inetto, oltremodo sensuale, vanesio, approssimativo, indolente". Affermazioni simili ce le ha regalate anche il centritaliano Leopardi: "una sovrabbondanza di vita interiore rende il Mezzogiorno rêveur, indolente". "Tutto l'opposto accade nei Settentrionali, bisognosi di attività e di movimento e di novità e di varietà esterna".

Grossolane approssimazioni, diremmo oggi, pregiudizi da leghista. In realtà, queste considerazioni sono tuttora valide e non le contraddicono, anzi le confermano, i successi - dinamici e razionali - di tanti meridionali fuori dal loro contesto (ancora Leopardi nota, sull'immaginazione dei meridionali: "molla che quando è capace di azione... vince la forza di tutte le altre molle che possono far agire i popoli settentrionali, e qualunque popolo"). La mia constatazione non è fondata unicamente sull'osservazione dei comportamenti altrui, nasce da un riscontro personale: benché continui a vivere nello stesso posto, l'avvicendarsi delle stagioni mi trasforma completamente. Lavoro alacremente e coscienziosamente nei mesi freddi, quando chi mi incontra può trovarmi distaccato, riflessivo, pignolo, addirittura maniacale nell'ordine. Quando arriva la bella stagione comincio a depensare, mi affido totalmente ai sensi, odio quello che sono costretto a fare, lo sistemo alla meno peggio, non riesco a scrivere un rigo, prendo a calci le cose limitandomi a spostare più in là ciò che andrebbe eliminato, ad ammucchiare ciò che andrebbe sistemato, mi rifiuto di seguire un pensiero, di stilare un programma che superi le dodici ore. E mi convinco che questa debba essere la vita.

C'è un corollario: mi sembra che questa adattabilità, o duplicità, valga per i meridionali. Per i nordici è più difficile abbandonare la legnosità di partenza.

Scrivere o parlare?

Dice: scrivi come parli.

Io non posso scrivere come parlo. Perché non parlo.

Io non parlo mai: comunico con gli aborigeni nel modo a loro più accessibile.

Perché a un certo punto ho "deciso" di dimenticare l'italiano, lingua dei ministri, dei mezzibusti, dei parrucconi, delle femminucce pompate, dei geometri, dei sussiegosi insegnanti di lettere, del vaniloquio assembleare, qui da noi storpiato e insopportabile.

Tutto ciò che veniva espresso in quella lingua era falso; la lingua era maschera da preti.

Noi scrittori meridionali siamo altrettanti Conrad, costretti a scrivere in una lingua straniera. La nostra prosa può anche essere più pura, più musicale, più bella di qualsiasi altra ma il "dialogo" è tanto più arduo da rendere quanto più è quotidiano e prosaico: ci si trova a dover "tradurre" vocaboli e costruzioni di frasi di incredibile semplicità. Il mio dialogato non può che essere incomprensibile o umoristico (alla Abatantuomo).

So come si esprime (fin nelle minime sfumature) un intellettuale "nordico" nella sua vita pubblica ma non ho la minima idea di come definisca, nel quotidiano, la sua automobile. La chiamerà "mezzo", "auto", o, più sciattamente "macchina"? la definirà tramite la marca, o il nome del modello? "Alfa" o "Alfasud"?

Si è costretti al discorso indiretto, tutt'al più intercalato da brani, particelle, interiezioni in diretto. Tuttavia Proust è riuscito a scrivere tutta la Recherche con pochissimo diretto.

Non il dialogo

Perché non il dialogo: col dialogo il narratore si scarica di ogni responsabilità; non sentiamo la sua presenza, non ne percepiamo l'atteggiamento. E'un selezionatore, non esercita la sua funzione peculiare: la scelta dei vocaboli e la loro disposizione.

Ciò è vero solo in parte, naturalmente: una scelta è pur sempre stata operata, anche il discorso diretto è invenzione . Però è meno inventato del tessuto narrativo: una volta caratterizzato il personaggio, le sue parole non possono che essere conseguenti, prevedibili.

Ciò che viene detto, inoltre, è generalmente falso, o parziale, tendenzioso, o generico, poco illuminante: acquista senso, verità, spessore, solo se continuamente puntellato dalla descrizione delle azioni, dei toni, dalle situazioni in genere. Hitchcock sosteneva che il dialogo deve sempre essere "falso", contraddetto dalla verità delle azioni (immagini nel suo caso, descrizioni nel nostro). Le parole di un dialogo, di una conversazione sono un velo da squarciare, un sintomo da interpretare. Uno scrittore dovrebbe quindi usarli soltanto come contrappunto.

Ma la maggior parte degli scrittori - compresi molti grandi classici - si limitano ad affastellare discorsi su discorsi, irreali nella loro compiutezza; non parliamo, poi, delle interminabili discussioni sulle idee, da " Tribuna politica". Non mi smentisce l'esistenza di capolavori adamantini costruiti sul dialogo, anzi costituiti esclusivamente da discorsi diretti. Non mi smentiscono perché di Hemingway c'è n'è uno solo; e se è vero, come afferma lui, che una maestra della prosa come G. Stein ha dovuto imparare da lui in questo campo, cosa volete che possa un mediocre scrittore, specie in Italia, dove ogni paesino ha la sua riserva di ermetiche espressioni anche in lingua (non voglio neanche pensare al problema dialetto)?

Insomma, non ci sarebbe bisogno di romanzieri: basterebbe un registratore per mille, insensati, insulsi, disinformati dialoghi.

Certo, i grandi scrittori. Qualcuno l'ha fatto. Ma solo a tratti possono darci il senso recondito delle frasi, farcelo intuire, arricchire con essi ciò che è esplicato altrove. Uno, il più grande, può servirsi esclusivamente del dialogo per qualche piccolo pezzo.

Ma la maggior parte degli scrittori, soprattutto quelli che lo sono per caso, non vedono l'ora di farci conoscere i nostri simili "dalla loro viva voce", sommergendoci con interminabili e insignificanti "estratti di verbali".

Il dialogo, tranne che in rare, precise occasioni, non ha stile.

Non può averlo. Se lo avesse sarebbe quello sbagliato: mera estensione del tono del narratore.

L'impronta stilistica non può che limitarsi alla scelta, allo stralcio, alla collocazione di essi.

Le frasi di un discorso acquistano significato solo in quanto caratterizzate dai toni, dalle inflessioni, dall'accentuazione di una parola, di quell'avverbio; grazie a quella pausa. E le ripetizioni, le sgrammaticature, le interiezioni, le contrazioni, le esclamazioni, riportate dalla carta (ammesso che certi suoni abbiano un corrispettivo grafico, almeno indicativo) risultano scialbe, addirittura comiche. Annotazioni di scena.

Ogni volta che mi trovo a riportare una frase significativa - della quale ho gran rispetto: solo con gran rimorso e dopo gran soppesare mi decido a piccoli tagli o modifiche - vorrei poter annotare, a mo' di didascalia, ogni parola, creare una pagina di corsivo, da copione teatrale, stendere un vero e proprio spartito. Ma un'operazione simile, pur compiuta da grandi del passato, è troppo farraginosa, stride al confronto con la prosa restante.

L'Argomento principe

Non so niente della riforma scolastica. Sono stanco di ansimare dietro a gigantesche riforme votate all'aborto, e poi non me ne intendo. Ma è tempo che mi faccia spiegare cosa devo pensarne, perciò non cambio canale quando su un tardo telegiornale spunta la polemica: qualche parere autorevole mi farà comodo. Si dà voce ai protagonisti. No, mica ai pedagogisti, o agli psicologi. Neppure, con decenza parlando, ai sociologi. Si dà la stura ai commenti di: quattro insegnanti, tre insegnanti sindacalisti, un sindacalista e basta e una signora senza sottotitoli. Non si sfiora neppure un argomento. Solo aggettivi e indignazione. Sul merito niente. Parole in libertà per parole in libertà, m'avessero fatto sentire un genitore dei consigli. Fazioso, politicizzato, ma anche un po' interessato all'educazione dei pargoli. O un professore straniero. Almeno un replicante della Pantera. No. Sindacalisti e frasi fatte. Ma devo correggermi: un argomento è stato sollevato. Proprio in fine di servizio: io ero lì tra il sonno e la veglia e l'argomento è venuto fuori. Il solito, l'unico, il vero, l'argomento principe: i Posti di Lavoro in Pericolo.

Che tiggì era? Se fossi dotato della professionalità del nostro corpo insegnante, me lo sarei annotato. Ma ha davvero importanza? Tutti sono costretti all'Argomento (il Lavoro), solo che a sinistra non ci si vergogna di premettere l'arcaico "posti di" alla magica parolina. A rifletterci, però, l'importanza c'è: la differenza tra destra e sinistra sta esattamente in quel Posto.

Marcel, anzi Maria Teresa

Marcel Proust celebra i riti incantati della MEMORIA e del FUTURO come vissuti nell'età d'oro della vita, nella favola dell'infanzia e dell'adolescenza. E narra il loro periodico scambiarsi di veste, e la loro rovina che è il Tempo. Li celebra con magnificenza di prosa, con controllo di scansioni e di simmetrie, con la sapienza di una narratrice di razza... Stop! Narratrice? Controlliamo. Ma certo, si parlava di Passaggio in ombra. Iperboli e Tempo avevano avuto la meglio sulla mia insufficiente attenzione. Niente di rimarchevole, per carità: frequentando le recensioni appare chiaro che nella penisola i Proust (come anche i Mann e gli Hemingway) affollano ormai ogni crocicchio. Non stanno neanche più a partorirli: li clonano. In quanto alla Di Lascia, premio a parte (ma allora i premi contano? è finta la denigrazione che i critici esibiscono a turno?) gli strilli entusiasti si sono rincorsi, accavallati, intasano le pagine dei libri. Nulla di inconsueto, s'è già detto. Ma l'articolo da cui sono tratte le righe su riportate merita particolare attenzione. Non per le enormità profuse del tipo uno dei più riusciti caratteri femminili della nostra letteratura novecentesca.. si saluta l'apparizione di questo libro così ampio, trascinante, colorato, vitale e doloroso, con un sordo rancore verso la sorte che ha strappato alla vita una donna di talento e che ci impedisce di poterla seguire in altre sue immaginazioni, invenzioni, costruzioni. Di questo ed altro sono piene le pagine culturali. E' l'autore a renderle notevoli, il personaggio che si è lasciato andare a tanto sperticato elogio. Goffredo Fofi, l'anticonformista che entra ed esce dalle riviste, le fonda, le sfonda, le segue, le disfa, le permea, non è mai stato un tenero. Ha sempre meritato plauso e simpatia proprio perché, dissociandosi dal trionfalismo - o, più spesso, dal semplice contentamose - della paludata e svenevole recensionistica nostrana, dava voce alla nostra insoddisfazione complessiva. Severo, spesso acido, Fofi non aggrediva, come invece Mamurio Lancillotto, solo il più "cane" della schiera, bensì interi decenni. Stroncava per quarti di secolo, annoiato da tante signore... con le loro vaghe consolazioni... tra scialo di sentimenti originari e crisi della menopausa si rassegnava alla scelta tra soliloqui e vaniloqui. Aveva in uggia, insieme a molti suoi colleghi, l'autobiografismo. La a-letterarietà dell'intero paese lo costringeva, disperato, a stravolgere il taglio di riviste intere, che, nate letterarie, morivano sociali.

Fin troppo spietato, Fofi. Come quando si distinse nel linciaggio stalinista perpetrato su uno dei nostri più grandi registi. Un ostracismo così violento che dura ancor oggi. Un'ostilità così radicata che perfino i riconoscimenti e gli omaggi al defunto Volontè sono stati rattenuti dall'impossibilità di riconoscere i meriti di Elio Petri, un autore del quale non si può neanche parlare. Esagerazioni? Sentite un Fofi ruspante a proposito de La proprietà non è più un furto, sicuramente il meno riuscito dei film di Petri ma pur sempre ben altra cosa dell' ennesimo sottoprodotto cialtronesco della consueta sottocultura cinematografica romana come lo definiva il fiero critico, occupandosene appena, di straforo (L'assoluto antimarxismo del film... non andrebbe preso neanche in considerazione e potremmo liberarcene in poche righe tranciando il nostro giudizio senza mezzi termini e senza alcuno scrupolo) essendo l' articolo, in realtà, una lezione di critica marxista rivolta a dei compagni sprofondati nell'abiezione: che ci sta a fare in tutto questo (le polemiche sul film) "il manifesto" , quotidiano di nuova sinistra?... Da che dipende lo spazio dedicato a questa baruffa tra servi ... con ben quattro articoli?... "il manifesto" accoglie nel suo seno e nella sua redazione con troppa facilità... si vorrebbe che le colonne di questo importante strumento politico della sinistra rivoluzionaria fossero amministrate con più attenzione... con una più rigorosa selezione degli interventi, con meno colpevole larghezza.

Naturalmente aveva anche lui i suoi beniamini: nel '70, ad esempio, quello che andava considerato "oggettivamente" uno dei quattro o cinque grande registi americani del momento, innovatore spericolato. Chi? Jerry Lewis. Non l'attore Lewis, sulle cui qualità si potrebbe discutere, ma l'uomo di cinema, il "regista". Sapete, quel tizio che si occupa di inquadrature, ritmo, direzione degli attori.

In un articolo delirante l'ignaro Picchiatello veniva spacciato per regista demiurgo, che dosa gli elementi con raro sesto senso strutturale... lasciando spazio ad alcune tra le più belle scene d'amore degli ultimi anni. Il tutto condito da anatemi sullo spettatore prevenuto, infingardo, pigro o succube della pigrizia beota degli intellettuali borghesi e imbecilli che continuano a preferire l'insopportabile e qualunquista Tati. L'amore per il buffonesco spinse Fofi a decretare Villaggio "l'uomo di cinema più importante dei nostri decenni". E' doverosa, a questo punto, una considerazione: benché del tutto ignorato dai nostri letterati (con la lodevole eccezione di Alessandro Baricco) Paolo Villaggio è uno dei più grandi scrittori viventi. Non è mai stato, però, "uomo di cinema" bensì attore mediocre che neppure il mediocre Fellini di fine carriera è riuscito a nobilitare. Il meglio della sua recitazione lo ha dato addirittura, abbandonandosi alla sua vena tenera, in Io speriamo che me la cavo, filmetto squartato dalla critica.

Quegli strampalati giudizi avevano tuttavia una loro mostruosa coerenza: un allucinante sostrato ideologico conduceva il critico impegnato a rinvenire nei suoi preferiti le caratteristiche di critici del sistema. La più banale delle parodie si trasformava agli occhi di Fofi in complessa e consapevole critica agli assetti capitalistici.

Ma gli appigli anticapitalistici nel romanzo della Di Lascia sono ben pochi: il racconto vagola in una memorialistica familiare piuttosto intimista che poco ha a che vedere col grande romanzo dei nostri tempi auspicato dal tremendo Fofi di qualche tempo fa, che si rifiutava di assegnare premi - o mera attenzione - a sbrodolamenti solipsistici. Allora?

E' giusto che un critico rivendichi il diritto alla contraddizione. Saremmo i primi a sghignazzare di Fofi se avesse osato mantenere il piglio di chi si aspetta gloriose rivoluzioni da un istante all'altro, ma certi capovolgimenti sono ben strani. Influisce il passato militante dell'autrice? La vita vissuta si riverbera sull'opera e la rende rivoluzionaria? O la generosa accoglienza ha a che vedere con il dilagare del buonismo? E' occasionata da un ripiegamento legato all'età? Non sono domande oziose: Fofi era presente, con Giacchè e la sua fida videocamera, a una delle ultime performance di Carmelo Bene, a Copertino (una consuetudine: Fofi e Giacchè seguivano Bene per la penisola con lungimirante perseveranza collezionando - immagino e me ne rallegro - una preziosissima serie di registrazioni). Quella volta fu regalata ai presenti una serata all'insegna della dolcezza: nonostante - o forse grazie a - una pessima, addirittura fievole, amplificazione (e a riscatto di un "Ulisse" iniziale di scarsa grinta) la resa, anzi l'invenzione, degli accenti d' amore paterno e d' affetto filiale dell' "Ugolino" furono impagabili. Non più l'Ugolino rabbioso, il dramma squassante, la ribellione blasfema del potente ridotto all'impotenza. Solo un Padre, dei Figli, la quieta disperazione, la rassegnazione dolente. E poi, finalmente, un Paradiso luminoso, un aria inebriante sottratta per amor nostro a cieli inaccessibili, insondabili grembi, memorie inesistenti, impossibili rimpianti, nostalgie insospettate, insperati futuri. Accenti inconsueti, per Bene, ma non inattesi: un genio non può lasciare insondato alcun canto di un'opera, alcun cantuccio dell'animo umano. Troppo, anzi, avevamo aspettato!

Ciò che non era assolutamente prevedibile era la disponibilità, l'umiltà quasi, dei rapporti umani. Avreste dovuto vedere il Terribile Carmelo accomodare sollecito il microfono al Sindaco che leggeva il discorso di conferimento della cittadinanza onoraria. Vedere il Grande Assente firmare autografi, bonario e condiscendente, e poi scherzare a lungo col pubblico, un pubblico a cui aveva concesso l'entrata in sala mentre ancora si provava l'amplificazione.

Stupore dopo la Meraviglia. Chi ci rimarrà, d' implacabile?

Stiracchiamo il gatto

Comunicare è sempre un problema. Comunicare con un alieno può essere impossibile. Il problema dell'intendersi fra diversi è un tema classico della fantascienza, sin da quando gli alieni si chiamavano tutti marziani ed erano (code e squame verdastre a parte) alquanto antropomorfi. Quando gli alieni, ormai sempre più insondabili, cominciarono ad essere situati oltre galassia, il tema divenne ancor più stimolante, si aprì a mille implicazioni.

Come nella realtà, sono i concetti più semplici, le nozioni elementari, tutto ciò che abitualmente si postula, a presentare impreviste e intriganti difficoltà. Il protagonista di un delizioso raccontino, ad esempio, doveva (a scanso di immane catastrofe, ovviamente) far intendere a un essere sconosciuto e lontano cos'è "destro" e cos'è "sinistro", in totale assenza di riferimenti geografici, magnetici, morfologici. Alla fine il protagonista azzarda una decisione confidando nella "necessaria" esistenza, nella parte sinistra della massa amorfa di questo sconosciuto organismo, di "qualcosa" di caldo, di pulsante: il cuore non può che essere a sinistra.

Meno sentimentale ma più poetica l'esposizione che in un altro racconto si faceva dell'impressione (quasi di spavento, di raccapriccio) suscitata da un mite cavallo in un alieno - o, forse, in un uomo del futuro - costretto poi, in mancanza di altri termini di paragone, a descrivere ai suoi simili questo mostro partendo dall'immagine del gatto, uno dei pochi animali conosciuti in quel mondo. Solo alla fine del racconto il lettore veniva a sapere che quel gatto mostruoso a cui occorreva aggiungere qua, togliere là, allungare giù e appiattire su, tagliare qualcosa e far crescere altro; quel gatto il cui miagolare subiva uno stravolgimento diabolico per divenire qualcosa tra una sghignazzata folle e un singhiozzo convulsamente protratto; quel gatto non era che un cavallo.

Il procedimento è simile a quello che Rambaldi avrebbe usato per creare E.T. Ma tutta la science fiction è percorsa da inquietanti interpretazioni che "l'altro" dà del nostro quotidiano. E' il gioco del pellerossa: le definizioni che i popoli "primitivi" hanno dato di certe abitudini "civili" sono estremamente provocatorie, illuminanti. Costringono a riflettere. E continuando nel gioco si può passare dai carnet dei vari Thompson alla preziosa pelle di tigre di Sergio Antonielli.

Ebbene, scrivere è questo. E' sempre questo: descrivere le cose banali come se si vedessero per la prima volta; o, meglio, come se si dovessero spiegare ad un alieno. Dalle espressioni figurate della retorica tradizionale alle "contaminazioni" moderne, è tutto uno stiracchiare il gatto.

Poesia è deformazione

Qualsiasi altra definizione è meno centrata. Ve ne sono di più suggestive, ma l'unico carattere essenziale della poesia è la forzatura, la violenza che si fa alle parole.

E' collocamento in una nuova sede.

E' corto circuito: contatto diretto, non mediato da resistenze, tra conduttori solitamente protetti, separati, paralleli. Da cui la fiammata che illumina, lo scintillio dei neuroni.

Una scorciatoia, in un certo senso, un viottolo tra due provinciali, che un fortunato o, meglio, uno scout di grande esperienza ed intuito scopre per primo.

Deformazione, s'intende, nel senso della contrazione: perché la poesia è condensazione. E' il modo decisamente più breve (e quindi ricco, sostanzioso, turgido) di raccontare (appunto attraverso la deformazione, l'uso nuovo, improprio, che arricchisce, moltiplica i significati).

Almeno per quel momento: si ha un bel dire: "poesia immortale, eterna". Secoli - ma già anni - dopo si potrà dir "meglio", cioè in modo più breve ma non meno comprensibile e non meno pregnante.

"La soppressione del verbo intermedio... produce un effetto sensibilissimo, facendo sentire al lettore tutta la violenza e come la scossa di quella caduta, per la mancanza di quel verbo, che par che ti manchi sotto ai piedi, e che tu cada di piombo dalla prima idea nella seconda, che non può esser collegata colla prima se non per quella di mezzo che ti manca. E queste sono le vere arti di dar virtù ed efficacia allo stile, e di far quasi provare quello che tu racconti". Leopardi, Zibaldone.

Poesia è imprecisione.

(È come per la musica)

Il godimento musicale è legato essenzialmente all'allungamento, alla contrazione, allo stiracchiamento insomma, di altezze ed intervalli fissati. Alla sorpresa.

Perché in noi si insediano, per accumulazione, per consuetudine, delle naturali e confortevoli linee melodiche, che ci sembra, a tutta prima, di riconoscere in una nuova composizione; ma percependo la differenza si prova delusione, al massimo una passiva accettazione. Poi, al riascolto, ci gratifica una sensazione di riconoscimento finché, man mano, alla pena che provocava la "stonatura" subentra il piacere di questa giusta, necessaria trasgressione.

Uova d'anatra

L'importanza della traspirazione è ormai proverbiale. Tra i sostenitori dell'equazione genialità/sudore spiccava Valéry, che ha sempre insistito sulla necessità di un lavoro incessante di rifacimento, sostituzione, capovolgimento: "La vera attitudine di un vero poeta è quanto vi è di più distinto dallo stato del sogno. In essa, scorgo soltanto ricerche volontarie, sottomissione dei pensieri, acquiescenza dell'anima a costrizioni squisite, il continuo trionfo del sacrificio"(1). Roland Barthes, in seguito, ci ha diffidato dall'assimilare la produzione letteraria a una sorta di secrezione involontaria che sfugge agli umani determinismi: lo scrittore non è preda di un dio interiore che parla ogni momento: è auspicabile che il suo lavoro venga dissacrato al punto di apparire tanto naturale quanto le sue funzioni di palato o di abbigliamento (2). E Sartre sosteneva che scrivere è correggere. Molti scrittori contemporanei, per parte loro, hanno voluto accreditarsi come lavoratori di costante, routinaria operosità: Moravia ci ha anche fornito la misura oraria della sua prestazione quotidiana. Di sacro fuoco dell'Ispirazione, insomma, non parlavano più neanche i Poeti delle rivistine.

Ma alcuni anni fa Russel Hoban dichiarò: "...sono al servizio del materiale che mi si presenta. Esso mi trasporta dove vuole e io non potrei dire perché lo seguo. Questo materiale mi chiede di essere reso più comprensibile e più piacevole. Qui finisce la mia responsabilità di scrittore... Non credo di essere il creatore di ciò che scrivo, ma piuttosto il medium attraverso cui giungono alcune informazioni"(3). Affermazioni decisamente sconcertanti. Occorreva, non v'è dubbio, recepirle come metafore. E in senso lato, certamente, va interpretata questa frase di Milan Kundera: "Tutti i veri scrittori sono all'ascolto di questa saggezza sovraindividuale, e questo spiega perché i grandi romanzi siano sempre un po' più intelligenti dei loro autori"(4). Per nulla ambiguo, invece, questo brano epistolare: "Un giorno... - fu l'8 marzo del 1914 - mi avvicinai a un cassettone alto, presi un foglio e cominciai a scrivere, in piedi, come scrivo sempre che posso. E scrissi trenta o più poesie di getto, in una specie di estasi la cui natura non riuscirei a definire. Fu il giorno trionfale della mia vita, e non potrò mai averne un altro uguale". La pubblicazione è recente, anche se Fernando Pessoa scriveva queste romanticherie a Adolfo Casais Monteiro nel gennaio 1935.

Ma sentiamo il poeta dialettale Franco Loi, concretamente visitato dalle Muse benché proletario - e ragioniere: "Nella esperienza del mio poetare... il mio io non ha avuto che una minima rilevanza... nella stanza c'era un sé che dettava, qualcuno mi dettava dentro: una presenza che avvertivo sul capo come un calore e che mi osservava, indifferente a quanto mi accadeva... mi sono sempre considerato amanuense di Qualcuno... sono solamente uno che scrive poesie dettate"(5). Di questi poeti non ci si può proprio fidare. Sentite Borges: "... io non scrivo quello che voglio. Sono cose che mi vengono suggerite da qualcuno o da qualcosa. Potete chiamarlo Musa, o Spirito Santo o subconscio. Io non scelgo i miei temi o le mie trame. Mi vengono suggeriti. Devo annullarmi e riceverli passivamente"(6). Stupido vecchio reazionario. Meglio rifarsi a un'altra tempra di latinoamericano: Garcia-Marquez. Non bastasse il Nobel a farlo volare alto sulle nostre ormai condominiali torri d'avorio, c'è l'abito: Gabriel porta la tuta. Non è il suo abbigliamento usuale: è un vero indumento da lavoro che indossa appositamente per scrivere. Machiavelli, sull'uscio del suo scrittoio, dimetteva la vesta cotidiana, piena di fango e di loto per indossare panni reali e curiali. Lui abbandona la camicia a fiori per un serio capo da fatica (signora mia, quegli strati tenaci di bianchetto, e le macchie d'inchiostro, non le dico... i fondelli, poi, lisi che sembrano tulle dopo neanche due settimane di scrivania). Eppure anche lui paragona il suo modo di scrivere a una scrittura automatica. Non proprio quella dei surrealisti, tuttavia grandemente influenzata dall'inconscio. Tanto che ha il terrore di essere psicanalizzato, anzi è convinto che cesserebbe di essere uno scrittore se solo un critico gli spiegasse perché scrive. Pretende di non scegliere i suoi materiali, di non essere capace di scegliere neppure un titolo: i titoli gli si impongono(7). E, trattandosi di letteratura fantastica, non è l'evidenza a imporsi, bensì il sogno.

Valéry avrebbe stentato a credere a tanto strapotere dell'ispirazione. Avrebbe riso, forse, di tutto questo mitologismo psicanalitico. Eppure è proprio a lui che dobbiamo questo resoconto: "Mentre procedevo lungo la strada dove abito, fui improvvisamente 'afferrato' da un ritmo che si impose a me stesso in maniera imperiosa e che avvertii immediatamente come un'attività estranea. Era come se qualcuno si stesse servendo della mia 'macchina da vivere'... non so che canto... stavo mormorando, o meglio, che si stava mormorando da solo 'attraverso me'... In capo a una ventina di minuti, l'incantesimo svanì bruscamente, abbandonandomi sulle rive della Senna, stupito come l'anatra della Favola quando vide un cigno uscire dall'uovo che essa aveva covato" (8).

- Paul Valéry - VARIETA' - trad. Stefano Agosti

- Roland Barthes - MITI D'OGGI - trad. Lidia Lonzi

- NOVELISTS IN INTERVIEW a cura di John Affenden - trad. Nicoletta Ferrari

- Dalla Relazione per il Premio Gerusalemme 1985

- Intervista di Domenico Porzio

- Jorge Louis Borges - CONVERSAZIONI AMERICANE - trad. Franco Mogni

- Da un intervista su Panorama

- Paul Valéry - op. cit.

Cinema e storie

Il Castoro era in casa da parecchio ma solo ieri ho incominciato a leggere un saggio sul regista che ha rivoluzionato il nostro modo di concepire il cinema.

Estraggo:

- Gli storyteller sono per lui una categoria inferiore.

- Il cinema è una faccenda troppo complessa per lasciarla in mano ai narratori di storie.

- Raccontare storie non mi interessa.

- E'... la suspense solitamente racchiusa nel "raccontare storie" che non lo interessa.

- (nei suoi film) Scarsa, inesistente tensione narrativa...

- Una battaglia contro i tentativi di forzare il coinvolgimento emotivo del pubblico.

- Strutture alternative...come quelle numeriche, alfabetiche... come l'accumulazione...

- L'alfabeto, i numeri... la tensione a classificare.

- Lo sforzo... di inventariare tutto...

- Organizza il mondo in serie, in enciclopedie, in dizionari...

Sono vent'anni che al cinema tutto ciò viene accettato. Forse i critici letterari, i direttori editoriali e gli insegnanti di scrittura creativa non vanno al cinema. Non a vedere i film di Greenaway, in ogni caso.

Rivelati i codici sorgenti del grande monopolista.

L'odioso monopolio sta per cessare: abbiamo finalmente individuato i codici sorgenti del sistema operativo, quel sistema così diffuso sul pianeta. Dieci, cento, mille sistemi operativi saranno riprodotti nei nostri stabilimenti con estrema facilità. Il dispotico padrone del mondo, che aveva deciso di concedere solo ad alcune forme di associazione la licenza di questo processo, non sarà più il solo ad arrogarsi il diritto di concederla.

Windows non c'entra. Si tratta della clonazione: Dio costretto alla delega, alla concessione, al franchising. Il brevetto è scaduto.

Discontinuità

Non posso procedere all'unificazione dei brani che avevo steso in modo così discontinuo. In un primo momento ho ritenuto doveroso ricondurre a unità quei brandelli slegati ma nel farlo mi sono reso conto che trasformarli, ridurli a comune denominatore, risultava non solo doloroso (modificare, abbandonare un tono, un termine, una possibilità, sono, per lo scrittore, altrettanto drammatici del tagliare) ma sostanzialmente falso: perdevano spessore, ingrigivano.

Ho pensato, allora, che ciò fosse dovuto alla mia incapacità di padroneggiare la materia, alla mancanza di uno stile personale, cioè della qualità peculiare dello scrittore.

Finché non ho compreso - e devo dire che mi ha aiutato rileggere la risposta di Gianfranco Manfredi alla quinta domanda del questionario di "L. d'O" nella quale ho trovato corrispondenza con le noterelle in cui abbozzavo una ribellione alla dittatura dell'unità stilistica e che temevo fossero solo disperata autodifesa, ennesima ricerca d'alibi - che i frammenti erano veri solo nella loro discontinuità, perché erano stati vissuti discontinuamente.

Erano spezzettati perché la mia personalità, la mia esperienza, il mio approccio, erano stati spezzettati. E questo perché la nostra vita, anzi la nostra giornata, non è coerente, univoca. Dalle diverse occasioni scaturiscono diversi comportamenti, opposti umori.

Tutta la difficoltà dello scrivere sta nel mantenere un umore per tutto il tempo necessario, che può essere molto lungo, o nell'assumerlo a comando.

Non ci sono mai insormontabili problemi di scelta di parole, di articolazione del discorso: queste cose vengono da sé.

Il difficile è abbandonarsi a una canzone, a una tonalità. Rimanere fedeli a uno stato d'animo.

Nell'opera d'arte - si diceva - lo scrittore riesce a ricondurre a unità, anche solo nella cifra stilistica, il disarticolato e il molteplice. Oggi il narratore - come il pittore - se ne frega: raccoglie il disarticolato e il molteplice e ce li sbatte davanti: uniteveli voi, se vi sembra possibile, se vi va, se vi riesce.

Mi occupo d'altro, io

Forse mai la letteratura è scaturita da pienezza di vita, non è mai stata serena attività di uomini altrimenti compiuti, sanamente ancorati. Gli scrittori indicati esplicitamente come disadattati sono in piccolo numero ma le analisi delle loro opere, i giudizi sulla loro personalità valgono per tutta la letteratura, per tutti gli scrittori; anche per le personalità apparentemente equilibrate.

Giuseppe Trevisani sostiene che Hemingway si dà "alla scrittura come atto di forza, risultato di una pienezza fisica, soddisfacimento di un istinto" (1). Sembrerebbe, infatti, che in America, contrariamente a quanto succede nel mondo latino, riesca come scrittore chi vinceva al football da bambino. Già Leopardi scriveva (Zibaldone):

... letterati e studiosi italiani... siccome nessuno è nato per fare (altro che fagiolate), perciò nessuno o quasi nessuno è vero filosofo, né letterato che valga un soldo. Al contrario degli stranieri... i quali... fanno, e sono noti per fare più degli altri. E quanto più fanno o sono naturalmente disposti a fare, tanto meglio e più altamente o straordinariamente pensano e scrivono.

Come non paragonare Hemingway, Kerouac, Steinbeck, a Gadda, Moravia, Proust, Borges, Leopardi, dalle infanzie costellate di malattie, segnate dall'introversione, dominate da figure femminili, avvelenate da compagni rozzi e invidiosi? Per gli scrittori americani la letteratura non è l'unica possibilità di affermazione. E' un "altro" campo da dominare. Non hanno subito i libri come eredità, come compagnia di malati. Li hanno scelti da adulti, fermo restando l'attitudine a una fisiologica frequentazione infantile del libro. Per Amoruso queste "nuove vite" da scrittori non sono conquiste bensì un "fallimento tipicamente americano: lo scrittore che diventa tale solo per raccontare di una esperienza in prima persona"; ma qui affiora, oltre all'ostilità per gli scrittori "dilettanti", il pervicace ostracismo per tutto ciò che odora di autobiografia (2). E' certo che l'atteggiamento americano nei confronti della letteratura appare più vitale: Hemingway pensa che si debba scrivere di ciò che si ama; Soldati, invece: "Bisogna scrivere di ciò di cui preferiremmo non aver da scrivere". Per un europeo la scrittura è quasi sempre giogo, espiazione. Gli scrittori europei, sempre vissuti tra i libri, sono tanto più fuori dal mondo quanto più si costringono all'impegno. Al punto che quelli che hanno fatto la guerra, la Resistenza o esperienze operaie sono i più "intellettuali" di tutti, i più ignari della realtà. E' proprio la loro frenesia dell'impegno, il decidere che occorre calarsi nella realtà, che dimostra quanto ne siano fuori. Nessuno scrittore americano avvertirebbe mai il dovere di calarsi nella realtà. Ne fa parte, naturalmente..

Tuttavia, per un De Carlo che in Treno di Panna, a pag. 13, scrive degli americani: "Si muovevano con la più incredibile naturalezza, come se conoscessero il posto da sempre, nelle piccole sfumature ... Raccoglieva a caso pochi elementi della conservazione e li ricomponeva secondo un ordine lineare"; e a pag. 14: "La sua sicurezza mi colpiva, il suo modo di muoversi attorno come se non potesse sbagliare in ogni caso. Anche lei ricomponeva la realtà come voleva, senza curarsi della sfumatura. Questo le dava una forza incredibile". Per un De Carlo, quindi, colpito dal modo di fare di due americani (di tutti gli americani, ai nostri occhi) c'è un Roth che lascia Portnoy lamentarsi così: "...ma solo che uno sapeva esattamente, e fino al dettaglio più irrilevante, come si doveva comportare un esterno-centro. E c'è della gente così che cammina per le strade degli USA? Io Le chiedo, ma perché io non posso essere uno di loro?". E Portnoy/Roth è americano, anche se ebreo, cioè minoranza.

D'altro canto, Wystan Hugh Auden, in " SAGGI" (Garzanti '68) scrive:

"Da un punto di vista soggettivo, la mia esperienza di vita è il ripetersi necessario di una serie di scelte fra alternative che via via mi si presentano. Una simile catena di dubbi, d'indecisioni, di tentazioni mi sembra più importante e memorabile delle azioni compiute. Per di più, se faccio una scelta che considero sbagliata, non crederò mai, per quanto forte sia la tentazione, che fosse inevitabile, cioè che non avrei potuto o dovuto in qualche modo operare la scelta opposta. Ma quando osservo gli altri, non sono in grado di sorprenderli nell'attimo in cui scelgono... gli altri mi appaiono a un tempo meno liberi e più forti di carattere...Tutte le descrizioni esistenzialistiche della scelta, come la scommessa pascaliana o lo scarto di Kierkegaard, sono interessanti per la loro profonda drammaticità letteraria, ma rispondono al vero? Se mi volto indietro a considerare le tre o quattro scelte importanti della mia vita, mi rendo conto che, quando mi trovai a compierle, avevo ben poco il senso dell'importanza di quello che facevo. Solo in seguito ho scoperto che quello che mi era apparso allora come un insignificante ruscello era in realtà un Rubicone. Sono molto felice di questo giacché, se avessi avuto piena coscienza di ciò cui mi esponevo, non avrei mai osato rischiare. In un epoca di ansia e di riflessività è sicuramente meglio, da un punto di vista pedagogico, minimizzare piuttosto che esagerare i rischi insiti in una scelta, proprio come si dà coraggio al bambino timoroso del mare, dicendogli che se si tuffa, non gli accadrà niente.

"Ma quando osservo gli altri non sono in grado di sorprenderli nell'attimo in cui scelgono... gli altri mi appaiono ad un tempo meno liberi e più forti di carattere".

Dunque gli altri, tutti gi altri (i non scrittori, forse?) sono "americani" per noi?

Forse la nazionalità non conta: esiste solo la differenza tra chi vive e chi, se gli va bene, si mette a scrivere. Quello che dubita e interroga la "realtà" come se il motore dell'universo dovesse manifestarsi e guidarlo; come se gli altri avessero qualcosa di importante da dirgli, qualcosa che potrebbe essere giusto. Quello che sempre teme la fragilità della sedia su cui va a sedere e irrigidisce i muscoli piegandosi goffamente.

Si può davvero, allora, credere che un uomo appagato, un uomo forte, felice, attivo sia in grado di scrivere?

Ci sono alcuni esempi di persone di squisita cultura che sanno dominare il prossimo, anzi paesi interi, ma possiamo definirli scrittori?

Sì, a volte qualche uomo vero, malgrado quel tanto di ottusità, di sano sprezzo per le ciance, che la serenità comporta, ha prodotto qualche notevole sonetto, qualche garbato racconto. Ma solo l'inadeguatezza, l'impotenza, la malattia alimentano la letteratura.

E viene da chiedersi: creature partorite da perdenti, da incapaci, da omosessuali (se si accettassero le insinuazioni, i sospetti, le maldicenze e le interpretazioni psicoanalitiche che ci permettono di includere nella nozione di omosessualità anche quella latente, platonica, gli omo rappresenterebbero la quasi totalità dei letterati d'ogni tempo, come voleva Gertrude Stein, fermamente convinta che soltanto gli omosessuali fossero in grado di esprimere qualcosa di valido in letteratura) possono davvero interessare tutta l'umanità, divenirne la misura, costituire l'espressione più alta, più significativa della storia? O sono rivolte unicamente ai confratelli degli autori, coloro che soffrono le stesse pene (fino a qualche anno fa, e forse ancora adesso, i gay non potevano non soffrire la loro diversità, vista ancora da alcuni freudiani come una malattia)? O, meglio ancora, a quel che di malato, di perdente, esiste anche nei più "normali"?

E non si tende ad esaltare eccessivamente la genìa dei pennaioli? Nessuno di loro, per quanto consapevole o influente ami ritenersi, ha la capacità di influire considerevolmente sulla realtà, vale a dire sulla risultante delle azioni di due categorie di esseri umani: una massa, sempre più cancerosamente moltiplicantesi, di bruti assoluti e una minoranza variegata di semibruti dotati di furbizia e senso pratico.

Gli altri, questi sensibili, raffinati, complessi cani di razza che - lo dichiarino o meno - amano ritenersi la crema dell'umanità, non sarebbero in grado, all'occorrenza, proprio a causa della loro abnorme sensibilità e specializzazione (cioè fragilità) di adempiere all'unico vero imperativo vitale: la conservazione della specie, anzi della genìa.

Sarà per questo che sono costantemente dominato dall'aspirazione a conciliare brutalità ed elevazione, prosaicità e raffinatezza? Non per nulla amo gli scrittori poco Scrittori, che sappiano, come Hemingway, come Kerouac, boxare, pescare, occuparsi con competenza di mille prosaiche attività; o che, almeno, come Gadda, abbiamo avuto una professione fattiva, un'attività integrata. Che sappiano far qualcosa oltre che inanellar parole. E che siano belli. Non della bellezza conferita dall'aspetto nobile e pensieroso, da uno sguardo intelligente e penetrante, dall'espressione consapevole o da un avvenenza efebica. No: belli come splendidi atleti, come Jack con i suoi chiari dolci dolcissimi tristi splendenti occhi, come il coriaceo Ernest, belli come dio comanda, da fare innamorare. Ma qui ci avviciniamo pericolosamente alla sfera Stein.

1) Politecnico luglio/agosto '46

2) La letteratura beat americana - Laterza '69

L'avverbio mai

Ad Angelo Mai è rimasta lungamente per me la più fascinosa delle Canzoni leopardiane. Avendone letto solamente il titolo, negli indici o nelle introduzioni, ho pregustato più e più volte il suo contenuto, sbizzarrendomi a immaginare ciò che mai a un angelo (Custode, del focolare o del talamo) o (in un'altra interpretazione) al Signor Angelo, si sarebbe detto, fatto o attribuito.

Perché quelle maiuscole (soprattutto la emme, l'unica davvero rilevante) quando non venivano livellate dalla riproduzione in maiuscole di tutte le lettere del titolo o non sfuggivano, pur rilevate tra le minuscole, a una veloce scorsa, le attribuivo al vezzo delle maiuscole che indubbiamente, all'epoca, non dovevano limitarsi a contraddistinguere i capoversi bensì, come ancor oggi nei titoli anglosassoni, prestarsi a nobilitare ogni singolo termine della frase, anche l'avverbio "mai".

Ho poi scoperto che Leopardi scelse con accuratezza, per diverse sue Canzoni, titoli difformi dal soggetto (il poeta fin dal primo verso entra in materie differentissime da quelle che il lettore si sarebbe aspettato... Una (canzone) ad Angelo Mai parla di tutt'altro che di codici dichiarava nel Manifesto di presentazioni delle Canzoni ).

Non pensava, però, che un incolto garzoncello dell'ultima metà del secolo successivo - secolo di contaminazioni e superfetazioni del testo - avrebbe aggiunto, del tutto ignaro dell'esistenza di così considerevole filologo, equivoco all'equivoco.

O ha potuto, neppure tanto inconsciamente, prevederlo?

Certo non si immaginava precursore di gazzettieri in cerca di titoli ad effetto e di persuasori occulti intenti a partire da lontano, ad accostarsi al fruitore con richiami agli antipodi dello slogan immediato - e non tanto per sfruttare la sorpresa - o la comicità - dei nessi, quanto per evitare che il destinatario identifichi immediatamente la natura prosaica del prodotto che si va a propagandare. Leopardi irrideva con i suoi titoli la fiducia nelle magnifiche sorti e progressive. I pubblicitari, invece, s'ingegnano a suscitarla proponendo sorti magnificamente camuffate.

Regole

Valery ammette che la "libertà è seducente... si adorna di buon senso e di novità" ma "favorisce pericolosamente la trascuratezza". "Non posso non essere incuriosito da quella sorta di ostinazione con cui i poeti di tutti i tempi, sino all'epoca della mia giovinezza, hanno insistito per coprirsi di catene volontarie... La nostra epoca ha visto nascere quasi altrettante prosodie quanti sono stati i poeti, e cioè più sistemi che teste, dato che alcune, ne hanno prodotto più d'uno... Scrivere versi regolari, significa certamente rimettersi a una norma estranea, abbastanza insensata, sempre dura, talvolta atroce..." ma "concede l'esistenza... a una folla lontanissima di pensieri che non si aspettavano di venir formulati... e... una metà di essi... ci procura... sorprese incantevoli e armonie inusitate".

Eco (Sette anni di desiderio, CDE 1984, pag. 305):

"Occorre crearsi delle costrizioni per potere inventare liberamente. In poesia la costrizione può essere data dal piede, dal verso, dalla rima, da quello che i contemporanei hanno chiamato il respiro secondo l'orecchio..." E cita Queneau (da Segni, cifre e lettere): "Questa (dei surrealisti) ispirazione che consiste nell'ubbidire ciecamente a ogni impulso è in realtà una schiavitù. Il classico che scrive la sua tragedia osservando un certo numero di regole è più libero del poeta che scrive quel che gli passa per la testa ed è schiavo di altre regole che ignora"

Tomasi Ferroni: "... rifiutando romanticamente tutte le convenzioni le regole, i canoni, la maniera per dirla in una parola, ogni pittore s'è creduto in obbligo di inventare il proprio linguaggio tecnico. E' cominciato il rimestio, il rimuginio, il pasticcio, fino alla totale scomparsa di qualsiasi stile. I maestri veri invece erano individuali e originali proprio perché, accettando un linguaggio comune, una maniera, erano poi liberi di inventare, col disegno, quel che volevano."

Eliot (vedi fotocopie - NON LE TROVO) scrive la stessa cosa a proposito degli elisabettiani.

Spazio

L'unico motivo per cui sento bisogno di soldi è il desiderio di spazio. La cosa più costosa oggigiorno. Per me la più preziosa: spazio intorno alla mia tana. Spazio sotto i piedi, sotto le ruote, sotto la chiglia. Spazio per i miei pori, per il mio cristallino, per le mie nari; soprattutto spazio per le mie orecchie. La mia aura, il territorio che non "deve" essere violato, è estremamente ampia. Basta ridurla, ignorarla, e sono perduto, annullato.

Nello spazio è il godimento: qualsiasi altro lusso, se vissuto nella promiscuità, nella folla, cessa di aver sapore.

Ovviamente, il bisogno di solitudine è anche mentale: essere cosciente - pienamente e in modo continuativo - del numero di esseri umani che affollano il globo non è insopportabile; ma sapere che " tanti" fanno le stesse cose che sto facendo, con lo stesso spirito, gli stessi affanni e la medesima coscienza della propria importanza, percepirlo realmente, rende qualsiasi azione intollerabilmente penosa.

In passato il moralista - o il filosofo o il poeta - comprendeva e sentiva fortemente la propria piccolezza confrontandola con l'immensità della natura, con la pluralità dei mondi, l'incommensurabilità del tempo (non tanto "l'infinità immensità degli spazi che ignoro ma che mi ignorano: "Quanti regni ci ignorano!" (Pascal)

Tra l'umanità, invece, non si perdevano: anche il più misero inetto degli uomini aveva una sua chiara - anche se imposta - identità; lo scemo del villaggio, come il barone, aveva la sua aura; non poteva venir ignorato: lo spazio intorno a ognuno era così grande che la presenza più scialba poteva contare.

Oggi è di fronte agli altri che ci si sente piccoli: non c'è bisogno di immaginare l'infinità delle galassie, basta girare in città. Quanti uomini ci ignorano.

E il silenzio? Il silenzio è effetto dello spazio.

Leonardo Sciascia, capace come pochi altri di leggere i segni dei tempi, ricordava che Ortega y Gasset aveva scritto che l'uomo andava sempre più immergendosi "nell'oceano del rumore". E Sciascia aggiungeva: "Un rumore dal quale non si sfugge neanche diventando palombari. Ci perseguita ovunque. Dopo la caduta dell'impero romano alcuni sono riusciti a scappare verso il silenzio ed hanno cominciato a creare, cominciando dai monaci. Oggi non esistono più rifugi di silenzio".

Insomma, oggi bisogna sottostare alle tagliole della civiltà per aver modo, ogni tanto, di sottrarvisi. La solitudine, il silenzio, la calma, che per secoli erano condizione naturale, anzi condanna, oggi si pagano carissime. Solo pochi milionari, oggi, hanno diritto alla natura, alla condizione, cioè, che fino a ieri era dietro l'angolo per chiunque.

Non ho fame di denaro perché bramoso di oggetti, feticci, lussi, ma solo per starmene un po' per i cazzi miei e poter rivedere, una volta almeno, una spiaggia assolata completamente deserta, poter assorbire la bellezza della campagna senza rumori moderni e cicatrici grigie d'asfalto.

Ecco perché amavo vegliare la notte. La consapevolezza, il dominio di sé mentre gli altri sono soggiogati dalla natura, da quella quiete della natura che si sono illusi di annullare durante il giorno, è spazio (mentale, auditivo, fisico).

La notte è spazio.

Levità

Nelle Lezioni americane Calvino cita dalle Metamorfosi di Ovidio, a esemplificare la levità, il racconto della donna che si trasforma in giaggiolo. Una trasformazione simile, ricostruita in un filmaccio mitologico - uomini mutati in contorti ulivi (non su scabri, ariosi declivi bensì in cupe caverne dal fondo paludoso) - mi seguì per mesi, da piccolo, incubo ricorrente, monito terrificante. Nessuna figurazione di supplizio, mitologica, dantesca o orientale, mi ha più impressionato di quella condanna di cartapesta inflitta da Cinecittà: oltre l'immobilità - sopravvenuta non per asettico ispessirsi di fibrosità ma attraverso imbrigliamento gommoso, quasi un ascendere di sabbie mobili - il silenzio. Non sempre l'immobilità è condanna, e neppure il silenzio: possono essere dono se compensati, l'uno dalla parola, dalla corsa l'altro. Insieme, sono il massimo castigo.

Ma ogni trasformazione è castigo: se Ovidio, come dice Calvino, fonda la sua visione su un Pitagora molto simile al Buddha, va detto che il ciclo delle trasformazioni era, per Buddha, catena e condanna, pena terrena. Terrestre anzi, gravitazionale.

Epiloghi

(Virginia Woolf) Passeggiando

A proposito della diffusissima convinzione che il romanzo DEBBA consistere nel conflitto di personaggi, nella interazione di essi, quindi in una loro evoluzione o, comunque, modificazione, fino all'epilogo.

Della non necessità degli epiloghi si era convinta, pur con stupore, la stessa Virginia, leggendo Cecov.

Forse a causa del mio poco amore per il teatro, per il "dramma", sono portato a ritenere antiquata limitazione questa concezione drammatica del romanzo. Io non credo che la gente "cambi" molto, non credo che ci si influenzi molto l'un l'altro. Tendo a considerare la vita come un dialogo tra sordi dove nulla sembra poter influire sulle idee e sul carattere di una persona, dall'adolescenza in poi. Le "esplosioni", gli epiloghi eclatanti sono cronaca nera, sono casi limite, poco rappresentativi; sono unicamente sintomi del sovraffollamento, unico vero Male del mondo.

Se quella concezione della letteratura fosse giusta, dovremmo buttare a mare, tanto per far nomi, il miglior Hemingway (quell'Hemingway che ha rinunciato alla morte violenta come epilogo immancabile) e tutto Proust: è vero che i suoi personaggi cambiano per effetto dell'amore - nei suoi vari stadi - o del cambiamento di "comitiva', ma si scopre poi che le persone che hanno provocato questi cambiamenti non erano che pretesti, manichini rivestiti dallo stato d'animo di chi "cambia", un pretesto occasionale per permettere alla TENDENZA, al sentimento grezzo - astratto - del protagonista, di trovare corpo. Insomma, la letteratura, e anche il teatro (Beckett ecc.), sono pieni di storie che non finiscono. Che continuano. Anzi, che non sono mai cominciate.